- 教育

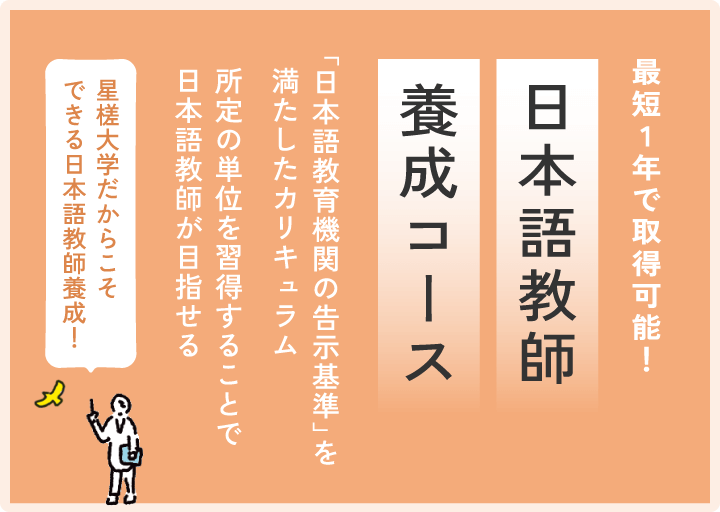

- 日本語教育

社会人から日本語教師を目指すみなさまへ

実践が、気づきを生む 星槎大学の日本語教師養成コース

日本語教師として現場経験を持ち、星槎大学で指導にあたる遠藤みどり先生に、日本語教師養成のカリキュラムの特色や、日本語教育の魅力について伺いました。

― 星槎大学の日本語教師養成コースでは、どんな教育実習を行いますか?

星槎大学では、「教える力」を段階的に育てる実践型のカリキュラムが特長です。

座学を終え、演習を終え総仕上げとして行う教育実習は、指導教員制になっており、以下の4日間構成になっています。

- 1日目~3日目:教案作成とリハーサル

指導教員ごとに分かれて授業リハーサルを行い、クラスメイト同士でフィードバックをし合います。教員の指導だけではなく、仲間同士の気づき合いが大きな成長を促します。 - 4日目:教壇実習(本番)

1日目~3日目までの授業内容を元に作成した教案で、実際に教壇に立ち、留学生に対して授業を行います。

教壇実習後、2日間、日本語授業実践演習を行います。 - 日本語授業実践演習:ビデオによる振り返りと意見交換

自分の実習の様子を録画したビデオを見ながら授業を客観的に見つめ直し、仲間や教員と振り返りを行います。

この教育実習と日本語授業実践演習を通して、受講生は「分からなかったこと」「分かっていたつもりだが、できていないこと」に自分で気づき、改善していけるようになります。座学で得た知識が、現場でどう活かされるかを体感できるのが大きな魅力です。

― 実習ならではの学びとはどういった点でしょうか?

『みんなの日本語』などの文法シラバスの教科書には文型の提出順があります。ところが、模擬授業の中で、未習の文型や語彙を使ってしまうことがよくあるのです。これは座学では気づき難く、リハーサルで「それ、まだ習ってないよね」と学生役に指摘されて初めて実感します。また、母語話者には当たり前でも、外国語学習者には通じない表現も多くあります。これに気づくためにも、実習中に学生役を演じることがとても大切です。

― 日本語教師として学生に接するときに注意していることはありますか?

「この表現ありますか?」と聞かれたときに、自分の語彙にないからといって「ありません」と断定してはいけません。ある教師が中級クラスで「白い目で見る」という言葉を紹介した際に、一人の学生が「『青い目で見る』という言葉はありますか?」と質問し、その教員は「ありません」と答えました。すると、別の教員が慌てて「それは中国の故事由来で存在する」とフォローした例があります。

知らない=存在しないと判断することは非常に危険です。日本語が母語なので、分からないわけがないという思い込みを捨て、教師は常に、分からないものに正直に向き合い、調べる姿勢が求められます。

― 日本語教師という仕事の魅力とは?

「やりがいだけはある仕事」とよく言いますが、それは本当です。星槎大学には、第二のキャリアや生きがいとして日本語教師を目指す社会人の方が多く在籍しています。

今後、日本に住む外国人が増えていく中で、日本語教師は、言葉を教えるだけではなく「文化的な橋渡し役」として非常に重要です。たとえば「レジ待ち中にジュースを飲んだら怒られた」といった話があっても、場合によってはそれが問題とならない国もあります。それは文化の違いに過ぎません。学びを通していろいろな国の文化を学生と教員がお互いに理解し合えるようになることが魅力の一つです。

― 社会人にもおすすめできる理由は?

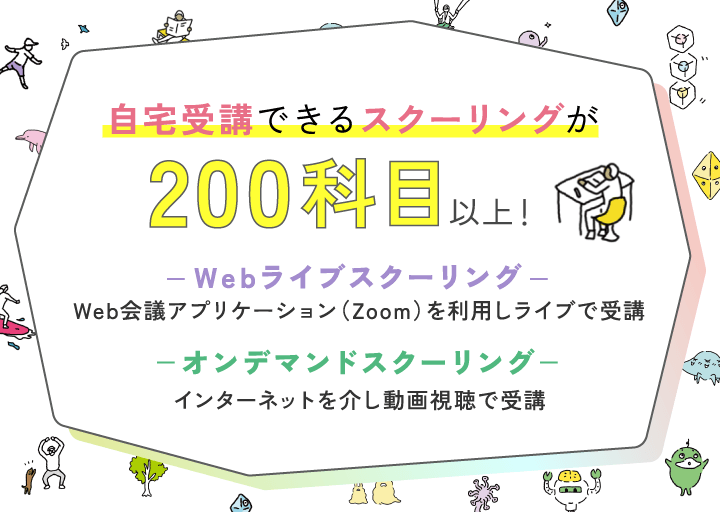

- 教育実習以外はオンラインで学べる通信制大学であること

- 教育実習の中で他者と協働しながら学べる構成

- 自分の経験や強みを生かせる授業設計

星槎大学では、「共生」をキーワードにした教育理念を掲げ、多様なバックグラウンドを持つ学生が互いに学び合える環境があります。

『みんなの日本語』の教師用ガイドブックをそのまま使って教案を書く人もいますが、そこから一歩離れて、自分らしい授業を創る力が問われるのが現場です。教え方に「正解」はなく、自分の工夫を活かして成長していく過程こそが面白い部分でもあります。

― 最後に、日本語教師を目指す方に一言お願いします。

異文化に興味がある方には、日本語教育はぴったりのフィールドです。外国人学習者との出会いは、教師自身にも多くの気づきを与えてくれます。「日本での当たり前」が通じない環境でこそ、人と人とのつながりの本質が見えてくるはずです。

文

遠藤 みどり -星槎大学 非常勤講師