介護等の体験

小学校・中学校の教員免許状を取得するためには、「介護等の体験」が必要となります。

介護等体験特例法には、以下のように書かれています。

「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員としての資質の向上を図り、義務教育のいっそうの充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらのものとの交流などの体験を行わせる」

介護等の体験の主な流れ

介護等の体験実施前年度(学校暦)から介護等の体験実施までの主な流れは以下のとおりです。

※以下の主な手続き以外にも大学および施設等(都道府県管轄機関含む)の所定の手続きを行う必要があります。

| 実施時期 | 手続き・ガイダンス等 |

|---|---|

| 実施前年度11月末まで | ①介護等の体験実施申請 ※大学に申請していただきます。 |

| 実施年度4~5月 | ②介護等の体験ガイダンスの出席 |

| 実施年度5~11月 | ③介護等の体験の実施(合計7日間) |

介護等の体験の内容

期間

18歳に達した後に、特別支援学校や社会福祉施設で7日間の体験を行うことが必要です。7日間の内訳については、文部科学省通達で、「特別支援学校2日間、社会福祉施設5日間とすることが望ましい」とされていますが固定的なものではありません。

対象者

本学で介護等の体験が実施できるのは、以下の条件を満たす学生となります。

- 1998年以降の入学者のうち、小学校及び中学校の教諭の免許状を新たに取得しようとする者。

- 介護等の体験実施に伴い、想定される事故などに対応した保険に加入している者。

- 伝染病の恐れのある病気にかかっていない者。

- 介護等の体験を行ううえで妨げとなる精神障がいのない者。

免除者

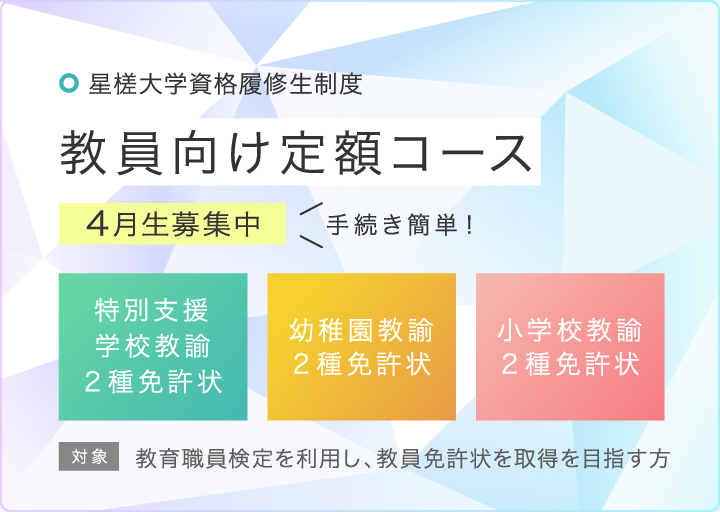

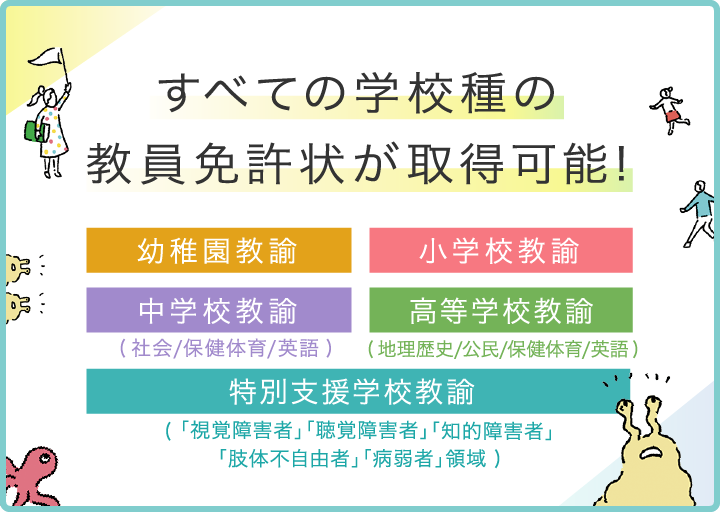

- 取得希望の免許状の学校種が幼稚園、高等学校又は特別支援学校のみの者。

- すでに小学校及び中学校の免許状を免許法第5条別表第1により既に取得している者。

※ 上記以外(例:免許法第16条の2等)により取得した場合は介護等の体験が必要。 - 介護等の体験に関する専門的知識及び技術を有するものとして文部科学省令で定める以下の者。(文部科学省令3条第1項関係)

※ 以下をご覧ください。- 保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師の免許を受けている者。

- 保健師助産師看護師法第7条の規定により助産師の免許を受けている者。

- 保健師助産師看護師法第7条の規定により看護師の免許を受けている者。

- 保健師助産師看護師法第8条の規定により准看護師の免許を受けている者。

- 免許法(昭和24年・法律第147号)第5条第1項の規定により盲学校、聾学校、または養護学校の教員の免許を受けている者。

- 理学療法士および作業療法士法 第3条の規定により理学療法士の免許を受けている者。

- 理学療法士および作業療法士法 第3条の規定により作業療法士の免許を受けている者。

- 社会福祉士および介護福祉法第39号の規定により介護福祉士の資格を有する者。

- 義肢装具士法(昭和62年法律代61号)第3条の規定により義肢装具士の免許を受けている者。

- 身体上の障害により介護等体験を行うことが困難な者として文部科学省で定められる者。(文部科学省第3条第2項関係)

- 身体障害や福祉法第4条に規定する身体障害者のうち、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者と記載されている者。

具体的内容

(1)社会福祉施設の場合

- 社会福祉施設利用者・児の介護および介助

- 社会福祉施設が行う行事の手伝い

- その他 社会福祉施設が要した活動への参加

(2)特別支援学校の場合

- 特別支援学校通学者の介護および介助

- オリエンテーション・マラソン大会など行事の参加

- その他 特別支援学校が用意した活動への参加

介護等の体験の依頼方法

大学が学生からの依頼を取りまとめて、都道府県社会福祉協議会管轄の社会福祉施設等、都道府県教育委員会管轄の特別支援学校への手続きを進めます。都道府県により手続きの細部や体験費用は異なりますので大学の指示に従ってください。希望者は実施の前年度11月までに大学まで申込みをしてください。なお、対象は2年次以降です。