- 教育

- 特別支援教育

発達障害の子どもへの教育支援と学習環境づくり:実践的指導法とサポート体制

話

星槎大学教授

岩澤 一美(イワサワ カズミ)

専門分野:発達障害、特別支援教育

プロフィール・研究業績等

発達障害のある子どもたちへの教育支援は、現代の教育現場において重要な課題です。

文部科学省の調査によると、通常学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒は8.8%に上り、小学校1年生では12%を超えています。(2022年時点の情報です)

本記事では、23年間の現場経験を持つ教育実践者の視点から、発達障害の基本的な理解から具体的な支援方法、効果的な学習環境づくりまでを詳しく解説します。

発達障害の定義と基本的な理解

医学的定義と脳の中枢神経系の問題

発達障害とは、医学的には生まれた子どもの脳の中枢神経系に何らかの問題があり、機能が止まったり発達が止まったりする状態を指します。

これは先天的な脳の機能的差異であり、環境要因によって後天的に生じるものではありません。脳の発達過程において、特定の領域の成長や機能に偏りが生じることで、認知、言語、社会性、運動などの各領域に影響を与えます。

重要なのは、発達障害は単一の障害ではなく、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、複数の障害を含む概念であることです。

これらの障害は単独で現れることもあれば、複数が重複して現れることもあります。また、同じ診断名でも、個々の子どもによって現れる症状や特性は大きく異なります。

社会的な誤解と偏見の歴史

過去において、発達障害は適切に理解されておらず、多くの誤解と偏見に晒されてきました。

クラスに「ちょっと変わった子」がいると、その原因を家庭環境の問題や親のしつけの不足に求める傾向がありました。このような誤解は、発達障害のある子どもとその家族に深刻な心理的負担を与えてきました。

特に母親は、子どもの発達の遅れや行動の問題を自分の育て方の問題として捉えがちでした。

極端な偏食、感情の調整の困難、集団行動の苦手さなどを目の当たりにし、「私の育て方が悪かったのでは」と自分を責める保護者が多く見られました。しかし、現在では発達障害が脳の機能的な特性であることが明確になり、環境要因よりも生物学的要因が主要な原因であることが理解されています。

発達障害は「治る」ものではなく「付き合う」もの

発達障害に対する重要な理解の一つは、それが「治る」ものではなく、「一生付き合っていく」ものであるということです。

これは決して絶望的な意味ではなく、むしろ適切な理解と支援により、発達障害のある人も豊かな人生を送ることができるという希望的なメッセージです。

発達障害の特性は、適切な環境と支援があれば、時として大きな強みとなることもあります。

例えば、強いこだわりは専門性の高い職業において集中力と継続力として活かされることがあります。また、細部への注意力はデータ分析や品質管理、精密作業において重要な能力となります。重要なのは、その人の特性を理解し、それに適した環境や支援を提供することです。

発達障害の早期発見と発達段階別の特徴

乳幼児期(0-2歳)の特徴的な行動

発達障害の兆候は乳幼児期から現れますが、その時点では「後から考えてみれば」という程度で、当時は気づきにくいものです。

生後間もない時期では、赤ちゃんの泣き方に特徴が見られることがあります。通常の赤ちゃんは適度に泣くものですが、発達障害の可能性がある赤ちゃんは、全く泣かないか、または異常に激しく泣くという両極端の反応を示すことがあります。

泣かない赤ちゃんの場合、育てやすい子として捉えられがちですが、一人で寝かされていても平気であったり、あやしても笑わなかったりすることがあります。これらの行動は、社会的な相互作用への関心の低さを示している場合もあります。

保護者が視覚や聴覚の問題を疑い医療機関を受診し、しかし検査では異常が見つからず、「気のせい」として片付けられることもあるのが実情です。

1-2歳頃になると、言語発達の遅れがより顕著になります。

他の子どもが「ママ」「パパ」「ワンワン」「ニャンニャン」などの初語を話し始める時期に、発達障害の可能性がある子どもは言葉が出てこないことがあります。また、名前を呼んでも反応しない、視線が合わないなどの特徴がみられることがあります。

幼児期(3-5歳)の発達の遅れと気になる行動

3-5歳の幼稚園期になると、発達障害の特徴がより明確になってきます。

この時期は他の子どもたちが集団でのルールに基づいた遊びを始める時期ですが、発達障害のある子どもは一人で遊ぶことを好み、集団の輪に加わろうとしないことがあります。「だるまさんが転んだ」などの集団遊びの輪から外れて、一人で砂場で遊んでいる姿が観察されることが多いです。

また、この時期には強いこだわりが顕著になります。

例えば、砂場でトンネルを掘っている時に、給食の時間になっても切り替えができず、その活動に執着してしまうことがあります。教師が「お部屋に入りましょう」と声をかけても耳を貸さず、無理に中断させようとすると激しく抵抗することがあります。

このような切り替えの困難さは、発達障害の特徴的な行動の一つです。

感情の調整も困難で、些細な刺激に対して過敏に反応することがあります。

ちょっとした音でも注意がそちらに向いてしまったり、予期しない変化に対して強い不安を示したりします。また、落ち着きのなさも目立つようになり、教室内にじっと座っていることが困難で、突然教室から飛び出してしまうこともあります。

学童期以降に明確化する学習面での困難

小学校に入学すると、学習面での困難が明確になります。

これまで遊び中心の生活だった幼稚園・保育園とは異なり、小学校では学習が主要な活動となるため、発達障害のある子どもの困難さがより顕著に現れます。

読み書きの習得、計算の理解、集中力の維持など、学習に必要な基本的なスキルの習得に時間がかかることがあります。

特に、文字の読み書きでは、文字の形を認識することが困難だったり、文字を書く際の筆圧の調整が困難だったりすることがあります。

また、計算においても、数の概念の理解や計算手順の記憶、作業手順の実行などに困難を示すことがあります。これらの学習面の困難は、単に勉強不足や能力不足ではなく、脳の情報処理方法の違いによるものです。

発達障害の現状と統計データ

文部科学省調査による実態把握

発達障害の現状を把握するため、文部科学省は定期的に「通常学級に在籍する学習または対人関係に困難を伴う児童生徒」についての調査を実施しています。

この調査では、発達障害という名称は使用されていませんが、発達障害の特徴を持つ児童生徒の実態を調査対象としています。

調査結果によると、平成16年から令和3年まで、該当する児童生徒の割合は継続的に増加しています。

平成16年の調査開始時と比較して、令和3年の調査では大幅な増加が見られており、これは発達障害に対する理解の深まりと発見能力の向上を示していると考えられます。また、教育現場での観察力の向上や、保護者の意識の高まりも影響していると推測されます。

学年別の発達障害児の割合

令和3年の調査では、全国平均で8.8%の児童生徒が学習または対人関係に困難を伴うとされています。しかし、この数字は学年別に大きな違いがあります。小学校1年生では12.0%、2年生では12.4%と、低学年での割合が特に高くなっています。これは、学習が本格化する小学校入学時に、発達障害の特徴が顕在化することを示しています。

小学校1年生から2年生にかけて割合が増加するのは、幼稚園や保育園での生活と小学校での学習環境の違いが大きく影響しています。

幼稚園・保育園では遊び中心の活動が多く、個人差として捉えられていた特徴が、小学校の学習環境では明確な困難として現れるためです。特に、読み書きや計算などの基礎学習において、他の児童との差が顕著になります。

学年が上がるにつれて割合が減少する傾向が見られますが、これは特別支援学級や特別支援学校への転校、不登校などにより、通常学級から離れる児童生徒が増加することも要因の一つと考えられます。

私立と公立における受け入れ状況の違い

発達障害児の受け入れ状況は、私立と公立の教育機関で大きな違いがあります。私立の幼稚園や保育園では、発達障害の可能性がある子どもの入園を断るケースが見られることがあります。

これは、私立施設が独自の教育方針を持ち、集団生活に適応困難な子どもを受け入れることによる他の園児への影響を懸念するためです。

しかし、近年の少子化の影響により、私立施設でも経営上の理由から、多少の困難があっても子どもを受け入れる傾向が強まっています。定員の確保が重要な課題となっている中で、発達障害のある子どもも含めて積極的に受け入れる施設が増加しています。

一方、公立の教育機関では、教育を受ける権利の保障の観点から、発達障害のある子どもの受け入れを拒否することはありません。そのため、公立の幼稚園、保育園、子ども園での発達障害児の割合は、実際には20%程度に達している可能性があります。この数字は欧米での調査結果と一致しており、日本でも同様の傾向があることを示しています。

発達障害を取り巻く環境の変化

社会的認識の変化

発達障害に対する社会的な認識は、この数十年で大きく変化しています。

かつては「問題行動」として捉えられていた行動が、現在では「発達の特性」として理解されるようになりました。メディアでの発達障害に関する報道が増え、有名人の発達障害の告白なども影響し、一般社会での認知度が大幅に向上しています。

企業においても、発達障害者の雇用に対する理解が深まっています。

障害者雇用促進法の改正により、発達障害者も雇用義務の対象となったことで、企業は発達障害者の特性を理解し、適切な職場環境を整備する必要性を認識するようになりました。その結果、発達障害者の得意分野を活かした職種での雇用機会が拡大しています。

教育現場での支援体制の整備

教育現場では、特別支援教育の推進により、発達障害のある児童生徒への支援体制が大幅に整備されています。

特別支援教育コーディネーターの配置、個別の教育支援計画の策定、通級指導教室の設置など、多様な支援メニューが用意されています。

また、教師の専門性向上のための研修も充実しており、発達障害の理解と支援方法に関する知識とスキルの向上が図られています。巡回相談による専門家からの指導・助言も定期的に実施され、現場の教師が適切な支援を提供できる体制が整備されています。

保護者の理解と協力の重要性

発達障害のある子どもへの効果的な支援には、保護者の理解と協力が不可欠です。

近年、発達障害に関する情報が広く普及したことで、保護者の理解度も大幅に向上しています。早期発見・早期支援の重要性が認識され、気になる行動が見られた場合に、積極的に専門機関への相談を行う保護者が増加しています。

保護者向けの支援プログラムも充実しており、ペアレントトレーニングやペアレントメンターなどの取り組みが全国的に展開されています。これらのプログラムにより、保護者が子どもの特性を理解し、適切な関わり方を学ぶことができるようになっています。

発達障害児への効果的な教育支援方法

個別のニーズに応じた指導法

発達障害のある子どもへの教育支援で最も重要なのは、その子の「かけ違い」を見つけることです。

発達障害の子どもが抱える困難は、多くの場合、わずかな認知的なずれや情報処理の違いによるものです。これは、指を組む時の手の組み方の違いで解けるパズルと解けないパズルがあるように、ちょっとした違いが大きな差を生み出すことに似ています。

効果的な指導のためには、まず詳細な実態把握が必要です。その子がどのような場面で困難を示すのか、どのような支援があれば課題を克服できるのかを丁寧に観察し、分析する必要があります。その上で、一人ひとりの特性に応じた個別の指導計画を策定し、継続的な支援を提供することが重要です。

得意分野を活かした学習アプローチ

発達障害のある子どもは、極端な得意・不得意を持っていることが多いです。これは発達のアンバランスさによるものですが、このアンバランスさを適切に理解し、得意分野を活かした学習アプローチを取ることで、大きな成果を上げることができます。

例えば、視覚的な情報処理が得意な子どもには、図表やイラストを多用した教材を使用する、聴覚的な処理が得意な子どもには、音読や音楽を取り入れた学習を行うなど、その子の強みを活かした指導方法を選択することが重要です。

また、成功体験を積み重ねることで自己有能感を高め、次の課題への意欲を向上させることができます。

コミュニケーション能力の向上支援

発達障害のある子どもの多くは、コミュニケーション能力に困難を抱えています。

これは、相手の表情や声のトーンから感情を読み取ることが困難だったり、自分の気持ちを適切に言葉で表現することが困難だったりするためです。

コミュニケーション能力の向上には、段階的で体系的な指導が必要です。

まず、基本的な挨拶や返事から始まり、徐々に複雑な会話スキルを身につけていきます。ソーシャルスキルトレーニングやロールプレイングなどの手法を用いて、実際の場面を想定した練習を行うことが効果的です。

学習環境づくりと個別配慮の重要性

教室環境の工夫と配慮

発達障害のある子どもにとって、学習環境は学習効果に直接的な影響を与えます。

教室環境の工夫は、その子の学習への集中力や参加意欲を大きく左右するため、細心の注意を払って整備する必要があります。

まず、座席の配置については、その子の特性に応じて最適な位置を選択することが重要です。

注意が散漫になりやすい子どもには、教師の近くで余計な刺激の少ない位置を、聴覚過敏のある子どもには、騒音の影響を受けにくい位置を選ぶなどの配慮が必要です。また、教室の装飾についても、過度に刺激的な掲示物は避け、落ち着いた学習環境を整えることが大切です。

集中しやすい環境の整備

発達障害のある子どもの中には、集中力の維持が困難な子どもが多くいます。そのため、集中しやすい環境を整備することは、学習効果を向上させるために不可欠です。

具体的には、パーティションを使用して個人の学習スペースを確保したり、集中が途切れた際に使用できる休憩スペースを設けたりすることが有効です。また、学習活動の時間を短く区切り、適度な休憩を挟むことで、持続的な集中力を維持することができます。

感覚過敏への対応策

発達障害のある子どもの中には、感覚過敏を持つ子どもが多くいます。聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏など、様々な感覚の過敏性に対して適切な対応を行うことが重要です。

聴覚過敏のある子どもには、ノイズキャンセリングヘッドフォンの使用を認めたり、音量を調整したりする配慮が必要です。視覚過敏のある子どもには、まぶしさを軽減するためのサングラスの使用や、照明の調整を行います。

触覚過敏のある子どもには、制服の素材や筆記用具の材質に配慮するなど、個別の感覚特性に応じた対応が求められます。

発達障害に対する新しい考え方と世界的動向

DisabilityからDisorderへの概念変化

2013年以降、発達障害に対する世界的な考え方が大きく変化しています。これまで使用されていた「Disability」という英語表現から、「Disorder」という表現への転換が行われました。この変化は、発達障害に対する根本的な理解の変化を示しています。

「Disability」は「能力がない」という否定的な意味を含む言葉であり、その能力は永続的に欠如しているという捉え方でした。これは、人が空を飛ぶことができないのと同様に、根本的な能力の欠如として理解されていました。しかし、「Disorder」は「順調ではない」という意味であり、適切な支援や時間をかけることで改善の可能性があることを示しています。

可能性を重視する支援アプローチ

新しい概念に基づく支援アプローチでは、発達障害のある人の可能性を重視します。発達障害があるからといって、何もできないわけではなく、適切な支援と環境があれば、様々な分野で能力を発揮できるという理解が広まっています。

実際に、発達障害のある人が、IT分野、芸術分野、研究分野などで優れた成果を上げている事例が数多く報告されています。

これらの事例は、発達障害のある人の特性を理解し、それを活かす環境を整備することの重要性を示しています。

インクルーシブ教育の推進

世界的に、インクルーシブ教育の推進が進められています。インクルーシブ教育とは、多様性を尊重し、すべての子どもが適切な教育を受ける権利を保障する教育システムのことです。

発達障害のある子どもにとって、インクルーシブ教育は、同年代の子どもとの交流を通じて社会性を身につける重要な機会となります。また、周囲の子どもにとっても、多様性を理解し、思いやりの心を育む機会となります。

教育現場での具体的な支援実践例

巡回相談による支援体制

現在、多くの教育現場では巡回相談による支援体制が整備されています。特別支援教育の専門家が定期的に学校を訪問し、発達障害のある子どもの行動観察を行い、具体的な支援方法について指導・助言を提供しています。

巡回相談では、教室での授業観察、休み時間や給食時間での行動観察、個別面談などを通じて、その子の特性や困難さを詳細に把握します。その上で、担任教師や保護者と協議し、個別の支援計画を策定します。また、支援の効果を継続的に評価し、必要に応じて支援方法の修正を行います。

教師の専門性向上と研修

発達障害のある子どもへの適切な支援を行うためには、教師の専門性向上が不可欠です。そのため、各教育委員会では発達障害に関する研修プログラムを充実させています。

研修内容には、発達障害の基本的な理解、具体的な支援方法、保護者との連携方法、関係機関との連携方法などが含まれています。また、事例検討を通じて、実際の支援場面での対応方法を学ぶ機会も提供されています。これらの研修により、教師が自信を持って発達障害のある子どもへの支援を行うことができるようになっています。

多職種連携による包括的支援

発達障害のある子どもへの支援は、教育現場だけでなく、医療、福祉、心理など多様な専門分野の連携により行われています。スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーター、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士など、様々な専門家が連携して包括的な支援を提供しています。

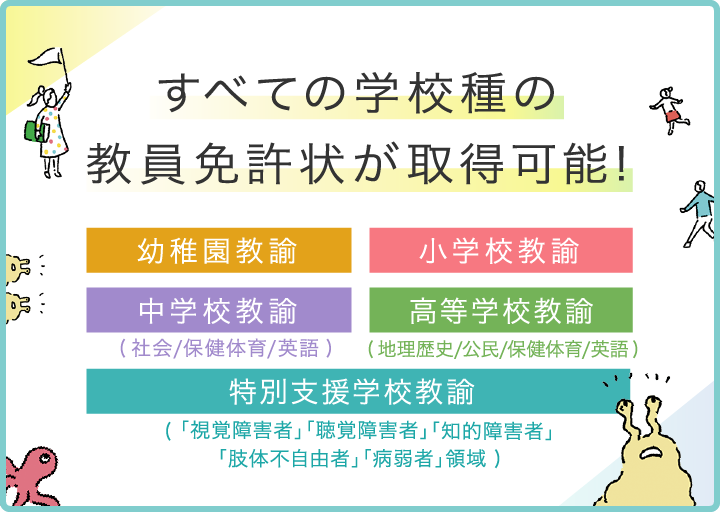

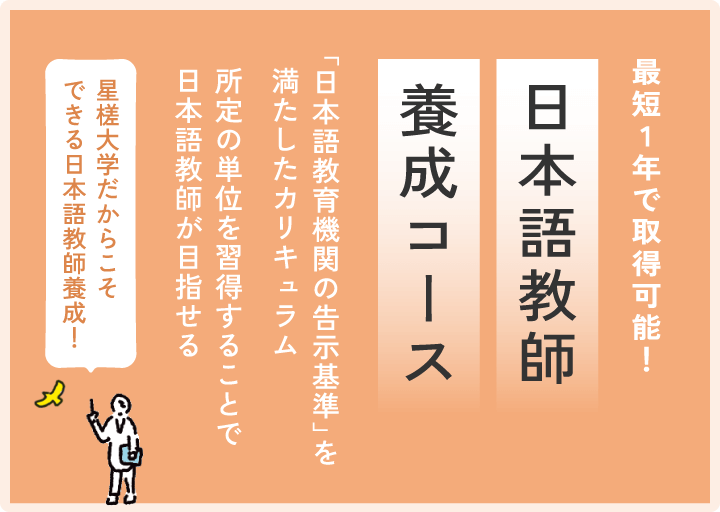

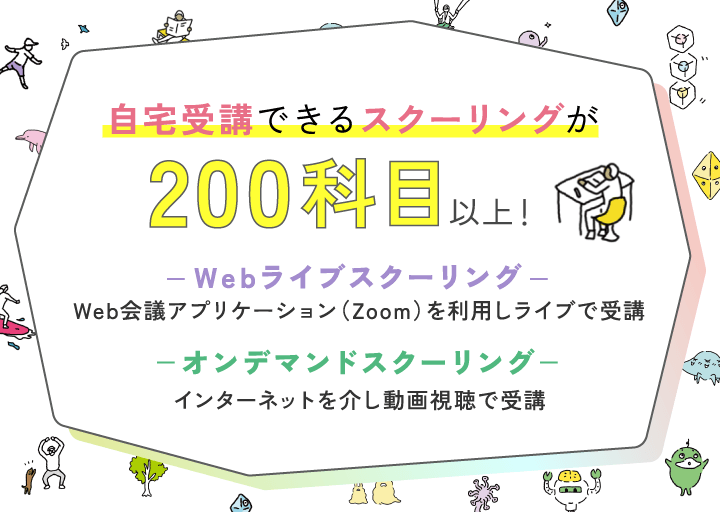

星槎大学でもインクルーシブ教育、コミュニケーションなど発達障害に関する項目を授業の中でも多く取り入れています。

事前に学習しておくことで、教育現場ですぐに知識が実践に移せるように授業を進めております。

詳しくは星槎大学の特別支援学校教職課程科目をご覧くださいませ。

このような多職種連携により、子どもの様々な側面からの支援が可能となり、より効果的な支援を提供することができます。また、保護者にとっても、様々な専門家からの助言を得ることができ、子どもの成長を多角的に支援することができます。

発達障害のある子どもたちが、自分らしく成長し、社会で活躍できるよう、教育現場では今後も支援体制の充実と専門性の向上に努めていく必要があります。そのためには、教育に関わるすべての人が発達障害への理解を深め、適切な支援を提供できる体制づくりが重要です。